«Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces; sabes cuándo me siento y me levanto, mi pensamiento percibes desde lejos; de camino o acostado, tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas», Salmo 139, 1b-3. Este Salmo se titula Homenaje a Aquel que lo sabe todo; es decir, Dios es Omnisapiente y sabe todo de nosotros porque somos sus creaturas. Además, tenemos la certeza de que su amor es eterno y no abandona la obra de sus manos, a saber: la persona humana (Cfr. Salmo 138, 8).

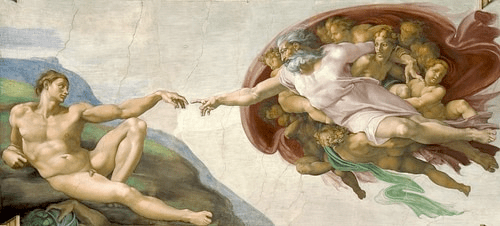

Dios nos ha creado a su Imagen y Semejanza (Cfr. Génesis 1, 26), Anthony Kosnik lo resalta de la siguiente manera: «Nuestra grandeza como seres humanos no consiste en la racionalidad o en la inmortalidad del alma, sino en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios (Gén 1, 26.27)». Empero, ¿a qué nos referimos al decir imagen y semejanza?

Para tener una noción general de qué implica esto nos apoyaremos de las reflexiones realizadas por san Ireneo de Lyon y san Basilio. El primero de ellos presenta que la imagen dada por Dios al hombre tiene relación con la naturaleza, mientras que la semejanza se adquiere por el Espíritu Santo. En otras palabras, la imagen (naturaleza) no se pierde en el hombre cuando llega a pecar, no obstante, la semejanza sí se puede ofuscar o perder (Cfr. Adv. Haer. V, 16, 2). Por otro lado, san Basilio explica que la imagen la posee el hombre por la creación, mientras que la semejanza por la voluntad; es decir, la imagen se recibe al nacer y la semejanza implica la voluntad para adherirse completamente a los designios de Dios y cumplirlos en la vida diaria, vivir libremente conforme a los mandatos que Dios nos ha dado y así alcanzar la salvación (Cfr. San Basilio, Homilía I sobre el origen del hombre, 16).

Asimismo, «el hombre ha sido creado por Dios como unidad de alma y de cuerpo: “El alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser humano, es aquello por lo cual éste existe como un todo –‘corpore et anima unus’– en cuanto persona […]”» (CDSI 127). Una vez asentadas las bases, podemos afirmar que Dios nos ha coronado de gloria y esplendor (Cfr. Salmo 8, 6); nos ha dado el don de la vida, nos ha amado desde la eternidad, en palabras de Jacques Philippe: «El hombre ha sido creado por amor, para amar, sólo puede hallar la felicidad amando y siendo amado».

Por lo anterior, podemos afirmar que nuestra vida es sagrada para nuestro Creador, nuestro corazón es tierra sagrada (Cfr. Éx 3) tanto para nosotros, nuestros semejantes y Dios. Así nos lo recuerda el Catecismo Católico para Adultos alemán: «Cada uno de los hombres es querido por Dios de una manera única y enteramente personal. Cada hombre proviene de un singular pensamiento creador de Dios y es la respuesta, hecha persona, a una llamada personal de Dios. Aquí se funda la razón más profunda de la dignidad del hombre como persona dotada de un alma espiritual». Por otra parte, el presbítero Juan Luis Lorda sintetiza en su obra Antropología Teológica por qué el ser humano, en su unidad substancial, posee un alma espiritual: «Es Dios quien da el ser a cada ser. El ser humano es el fruto de una voluntad espiritual. Eso es lo que da una condición espiritual, poder ser interlocutor de Dios, con una inteligencia y una capacidad de amar; poder gozar de los bienes espirituales: la verdad, la bondad y la belleza».

Dios nos ama y nos lo recuerda diariamente en nuestro caminar; no obstante, el hombre tiende a separarse de su Creador, acallando la voz de la conciencia para apartarse de su gracia y así, por su libre voluntad, hacer de sí mismo su propio dios. Así sucedió con Adán y Eva que se dejaron seducir, aun sabiéndose creados a imagen y semejanza de Dios, por la serpiente y cayeron en el pecado de querer ser dioses (Cfr. Génesis 3, 5). Después de pecar, escucharon que su Creador se acercaba e intentaron esconderse para que su falta no fuera descubierta; no obstante, Él llama al hombre preguntando «¿Dónde estás?» y él le responde que se ha ocultado porque tuvo miedo, la creatura no quería que Dios observara su verdad (Cfr. Génesis 3, 8-10).

Ahora bien, ¿puede el hombre ocultar su verdad ante la mirada de Dios? ¿Por qué el hombre olvida su condición de creatura para intentar usurpar el lugar de nuestro Señor? ¿Qué es el miedo para el hombre? ¿Pueden los miedos ocasionarle un sinfín de problemas cuando no se trabajan ni se asimilan? ¿Los miedos ofuscan la libertad del hombre y provocan que viva coaccionado, escondido y temeroso; intentando no mostrar las oscuras sombras de su corazón? ¿Puede crear el hombre un perfeccionismo para que sus sombras no sean vistas por Dios y, solamente así, ser digno del su eterno amor?

Para esto, los libros del Eclesiástico y Proverbios nos iluminan en la búsqueda de respuestas. En primer lugar, el libro del Eclesiástico nos dice: «Él sondea el abismo y el corazón del hombre, y penetra todos sus secretos», (Eclesiástico 42, 18). En segundo lugar, el libro de los Proverbios presenta que: «El hombre piensa que su conduta es recta, pero el que sondea los corazones es Yahvé», (Proverbios 21, 2). La Palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos interpela a meditar sobre cómo nos presentamos ante Dios, en qué elegimos mostrarle y ocultarle de nuestra verdad; podemos caer en la treta de seleccionar y disociar nuestra propia persona e identidad con el fin de ser aceptados, parcialmente, por Dios o los demás aunque esto implique una autonegación y autodesprecio.

Así como le sucede a Adán y Eva, la persona humana tiene miedo de mostrar cómo es y aceptar su propia realidad e historia personal; Jacques Philippe reflexiona que «una de las necesidades más imperiosas en el hombre es la de su identidad, tenemos necesidad de saber quiénes somos, de existir a nuestros propios ojos y a los de los demás. Todos vivimos una “falta de ser”, una falta extremadamente profunda, que puede conducir a aberraciones […]». Por lo anterior, al no tener una autoaceptación madura y fundamentada en la realidad: el hombre tiende a ocultarse por miedo en falsas seguridades; por ejemplo, pretender colmar la necesidad del ser con el tener o hacer, olvidando su ser-creatura, su condición de hijo en el Hijo.

Luis Valdez Castellanos presenta en su obra Plenitud sacerdotal qué son las heridas, cuáles son los principales factores para que éstas se generen en la persona y cómo se relacionan a los miedos: «Desde que se nace y durante los primeros años de vida, se tiene una necesidad fundamental: la necesidad de ser reconocidos. La herida se produce por la falta de reconocimiento y por la falta de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, que se refleja en alguna(s) de estas situaciones: 1. No me reconocieron en mi identidad (negación de la identidad). […] 2. No me sentí amado. […] 3. Me abandonaron, no me atendieron. […] 4. No me reconocieron en mi necesidad de ser tocado adecuadamente. […] 5. No me escucharon ni me creyeron: yo decía la verdad y no me creían. […] 6. No apostaron por mí, me creían tonto y me ignoraron o me sobreprotegieron. […] 7. Me compararon. […] 8. No me dieron un rol. […] 9. No tuve seguridad suficiente». Asimismo, las heridas pueden ocasionarse por la falta o exceso de satisfacción de una de las ya mencionadas necesidades.

Agrega que de las heridas surgen unos miedos básicos y de cada uno de los miedos se desprende una compulsión específica (entiéndase el término compulsión como «un acto repetitivo, y muchas veces inconsciente, para escapar de los miedos. Es contrafóbica, es decir, se hace lo contrario al miedo básico»). Frente a los miedos de ser condenados, no amados, fracasados, comparados, vacíos, lastimados (sentir dolor), limitados y confrontados: surgen las compulsiones de ser perfeccionistas, serviciales, exitosos, diferentes, ávidos en conocimientos, cumplidores de las normas, tiernos-complacientes, poderosos y armoniosos. De esta manera, podemos afirmar que las compulsiones generan una imagen desproporcionada de uno mismo, de los demás y de Dios; en palabras de Valdez Castellanos: «La compulsiones generan, además, una imagen distorsionada de Dios, hacen que no se perciba el Dios de Jesús, sino que se perciba un ídolo: un ser perfeccionista, que exige sacrificios, ídolo de los méritos y el éxito, intimista, juez implacable, ídolo del hedonismo, ídolo todopoderoso e ídolo obsesivo sexual».

Por los miedos ya mencionados, el hombre tiende a ocultar ciertos aspectos de su vida, esconde parte de su verdad, tal y como sucedió con Adán y Eva. Vive con la mitad de su verdad, la que es pulcra y agradable a la mirada de los demás, mientras que la otra mitad permanece bajo llave en lo más profundo de su corazón, pues de ser mostrada: todos la rechazarían y perdería todo lo que ha conseguido hasta ese momento. Su condición de vida se vuelca precaria y disociada, puesto que la prioridad es mantener las apariencias para no ser descubierto, escapando del juicio del prójimo y de Dios. Desde el punto de vista psicológico, esta mitad de verdad oculta se le conoce como sombra e implica «desconocer o rechazar la otra mitad que forma parte de nuestra verdad como seres humanos. Toda persona tiene una parte luminosa y otra oscura. Esta última es la oscura que es nuestra parte más débil, egoísta, etcétera. Como no nos gusta la negamos, rechazamos u ocultamos».

Ahora que tenemos estos datos, podemos preguntarnos: ¿por qué ocultamos nuestra verdad ante Dios cuando Él puede ayudarnos a sanar nuestros corazones heridos e iluminar nuestras sombras? El Salmo 147 nos ilumina diciendo que Dios cuida y cura con su bálsamo de amor las heridas que habitan en nuestra persona, pues Él «sana los corazones quebrantados, venda sus heridas» (Cfr. 147, 3). Él no teme ni huye de nuestras oscuridades, por mucho que nos esforcemos por ocultarlas: para Dios no hay nada imposible ni algo que desconozca de nosotros: «si digo: “Que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor”, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día», Salmo 139, 11-12. El poeta Juan Arias expresa que «la luz más profunda sólo se entrega a la más profunda oscuridad. Dios sabe ver a través de las negruras más grandes del corazón humano»; de esta manera, podemos asimilar que solamente bajo la Luz del mundo, que es Jesucristo, podremos salir de nuestras oscuras sombras y abrazar toda nuestra verdad (Cfr. Jn 8, 12), así como lo hace Dios con cada ser humano. Siendo así, ¿cómo podemos dejarnos iluminar por nuestro Señor Jesucristo y amar la verdad de nuestra persona?

La Constitución Dogmática Lumen Gentium presenta que la unidad de los fieles «constituye un solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico (Cfr. 1Cor 10,17). Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos» (Cfr. LG 3). Los cristianos somos miembros del Cuerpo místico de Cristo y Él es la Cabeza de este Cuerpo, que es la Iglesia (Cfr. LG 7).

Cada miembro de la Iglesia debe poner especial cuidado tanto en su autoconocimiento como en su autoestima y así pedir el auxilio divino para iniciar o preservar en un trabajo psicológico para poder identificar-atender sus miedos y heridas; mientras más conciencia tenga sobre quién es: mayor será su respuesta, en la caridad, al llamado que Dios le hace para llegar a la santidad, por lo cual es importante un trabajo de discernimiento y acompañamiento psicológico. Daniel Portillo Trevizo, en su obra Psico-teología del discernimiento vocacional, ofrece una definición sobre qué es el discernimiento: «[…] el auténtico discernimiento no es el ejercicio solitario de quien busca saber cuál es el estilo de vida que Dios le ha destinado, sino el escrutinio de quien, consciente de su natural sociabilidad, se deja interpelar por el espíritu de Cristo que inhabita en el cuerpo de la comunidad eclesial», y agrega en otras líneas que «[…] no hay vocación sino en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia (Cfr. PDV 1). La eclesialidad es propia de la naturaleza de la vocación, del mismo modo como la sociabilidad constituye la índole propia del ser humano. Ser humano es ser sociable y ser sociable es ser vocacionable». Por consiguiente, mencionaremos algunos aspectos a considerar en una vocación específica, esta será la vocación presbiteral.

El don de la vocación presbiteral expone que «el presbítero está llamado a reproducir los sentimientos y actitudes de Cristo en relación con la Iglesia, tiernamente amada en el ejercicio del ministerio» (Cfr. RFIS 39). Por lo que hay que tener especial atención en el acompañamiento vocacional de los jóvenes que tengan una inquietud por la vida sacerdotal; Iván Pérez del Río en su libro El papel de la psicología en la formación sacerdotal sintetiza que la Iglesia debe esmerarse en el acompañamiento del candidato para recaudar la información psicológica conveniente, a saber: «la ausencia/presencia de algún tipo de psicopatología, el grado de madurez (afectividad/sexualidad, habilidades interpersonales, nivel de autoconocimiento, capacidad de autorreflexión, capacidad de empatía, capacidad de comunicarse de manera efectiva, modo de tratar a la autoridad, potencialidades), sus rasgos de personalidad, el análisis de los posibles tipos de heridas y, finalmente, su capacidad intelectual».

Una vez admitidos, los seminaristas deben poner la debida atención, en conciencia, en la integración de las cuatro dimensiones formativas: humana, espiritual, intelectual y pastoral (Cfr. RFIS 89). En la dimensión humana se encuentra la parte del trabajo psicológico, el cual «se ocupa de la constitución de una personalidad estable, caracterizada por el equilibrio afectivo, el dominio de sí y una sexualidad bien integrada» (Cfr. RFIS 94). En la formación permanente, los sacerdotes deben tener especial cuidado en trabajar sus heridas y no tender a clericalismos, compensaciones, dobles vidas o narcicismos patológicos (Portillo Trevizo presenta algunas características de los narcisistas: «son sujetos lastimados, […] la gravedad del narcicismo consiste en que el sujeto se enclaustra en su propio mundo y se fusiona con él, suponiendo que en él se agota toda la realidad»).

En conclusión, el hombre está expuesto toda su vida a negar sus sombras e imperfecciones por miedo de no ser amado; no obstante, un buen acompañamiento integral, siempre de la mano de Dios, permite autoaceptarse, autoafirmarse, ser autorresponsable, vivir conscientemente, vivir con determinación y vivir con integridad. Valdez Castellanos propone dos puntos para emprender el camino de formar una buena autoestima: 1. Darnos cuenta de que podemos ser capaces de enfrentar los desafíos básicos de la vida. 2. Somos merecedores de la felicidad; también es importante aceptar los propios sentimientos y necesidades para poder comunicarlos. Los cristianos debemos aprender a mirarnos y amarnos como Dios lo hace, pues cuando nos amamos nos sentimos felices y vamos sanando, con la gracia de nuestro Señor, nuestras heridas. «La felicidad es la gran tarea de las y los cristianos y, por supuesto, de todos los sacerdotes y de toda persona».

Es necesario acoger nuestra verdadera e inalienable identidad: la de hijo de Dios amado no por lo que tiene, no por lo que hace, no por lo que oculta y aparenta, sino por lo que es. «En el plano psicológico y espiritual la necesidad más profunda del hombre es el amor: amar, ser amado. […] Las virtudes teologales permiten encontrar en la relación con Dios la satisfacción última de las necesidades de amor, verdad e identidad. La fe posibilita el acceso a la verdad, la esperanza ayuda a hallar en Dios la seguridad y la identidad; y la caridad nos hace vivir en comunión de amor con Dios y con el prójimo». Vivamos en el amor y no en nuestros miedos que nos hacen ocultarnos como Adán y Eva ante la Verdad, la cual nos recuerda que aun conociendo nuestro corazón claroscuro herido: no nos abandona ni deja amarnos. «La persona a la que Dios ama con el cariño de un Padre que quiere salir a su encuentro y transformar por amor, no es la que a mí me “gustaría ser” o la que “debería ser”; es, sencillamente, la que soy. Dios no ama personas “ideales” o seres “virtuales”; el amor sólo se da hacia seres reales y concretos».

Por: Ángel del Jesús Aburto Torres

Deja un comentario